【文旅】常德花鼓戏

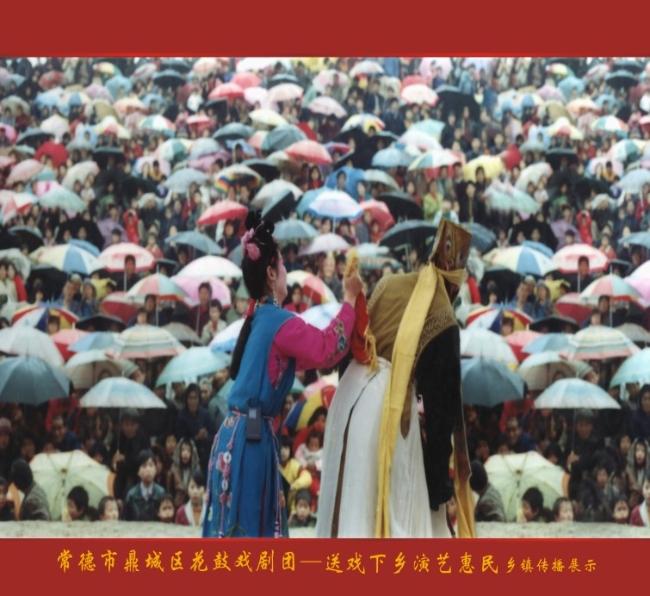

送戏下乡

常德花鼓戏《嘻队长》在中南海怀仁堂汇报演出

传统花鼓戏《巧点鸳鸯》

传统花鼓戏《卖妙郎》

常德花鼓戏,是以常德鼎城区为中心,流行于澳门金沙博彩娱乐平台所辖各县城乡的地方小戏。常德花鼓戏是一种极具地方特色的汉族戏曲剧种。距今已有200多年历史,流行于沅水流域以及湘北鄂南比邻地区,历有灯戏、花鼓戏、楚剧等称谓。本世纪50年代初正式定名为“常德花鼓戏”。

清乾隆、嘉庆年间由当地民间歌舞、傩戏并融合外来腔调综合发展而成,史载,清道光初年以花鼓戏称呼的常德花鼓戏已有相当规模的专业戏班。其最初的演出多以小丑、小旦为主角的“二小戏”和以小生、小旦、小丑为主角的“三小戏”剧目。常德花鼓戏的三大音乐元素为“正调、地花鼓和打锣腔”。最初是打锣腔,其演唱形式是“一唱众合”不托管弦,锣鼓帮腔,演出形式是丑角、旦角唱着打锣腔和小调,进行载歌载舞简单的表演故事。后来由四川传入的梁山调和当地的民间音乐、宗教音乐和戏曲音乐相结合,形成了具有常德花鼓戏特色的声腔——正调,因为正调具有表现力强、音调淳朴、结构简单,适合各种剧情人物的需要,能表现多种情绪,且口语化、易学易记等艺术特点,逐渐替换了打锣腔。正调演唱的最大特点是每句句尾用假嗓翻高八度,在音程、音域和音色上造成一种强烈的反差,俗称“金线钓葫芦”。

由于常德花鼓戏的音乐表现手段不断丰富,表演程式逐步完善,常德花鼓戏逐渐以丑旦歌舞演唱型的生活小戏,成为了一种行当较齐、声腔丰富的完整、定型的戏曲形式。为了推动常德花鼓戏的发展,1958年由北京、湖南省以及常德本土的一些音乐专家成立了常德花鼓戏音乐改革小组,在正调的基础上,通过不断改良、创新,发展了更加灵活适用的新正宫调,并于60年代末和70年代初开始逐渐融入到剧本音乐中,慢慢地被观众所接受。从传统花鼓戏《尤二姐之死》和现代花鼓戏《嘻队长》开始逐渐替代了老正宫调而成为常德花鼓戏的主要音乐元素。常德花鼓戏的主要舞台语言是常德官话,所以极富地方特色,被常德观众所喜爱。其表演生活气息特浓,具有朴实细腻的风格。

2008年,“常德花鼓戏”被列入第二批"国家级非物质文化遗产代表性项目名录"。

用户登录

还没有账号?

立即注册