见证常德蝶变

一张照片,蕴藏一个故事。

一张照片,记录一段历史。

中华人民共和国成立前,常德社会一片混乱,形势非常严峻。国民党当局对人民群众横征暴敛,地主资产阶级、大小贪官污吏趁机残酷剥削、巧取豪夺。常德各县连遭自然灾害,饥荒遍及全常德。残酷的剥削和压迫,让老百姓民不聊生,导致阶级矛盾日趋尖锐,阶级斗争更加激烈。

新中国成立后,中共常德地委领导常德人民进行农村土地、工矿企业和码头改革等一系列社会改革,奠定了发展社会主义事业的政治基础、组织能力和物质基础。尤其是改革开放以来,常德跟随着祖国的步伐,开始加速前进。

经过数十年的不懈努力,常德发生了日新月异的变化。到如今,一个经济更加发展、民生更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实的幸福常德逐步呈现。

本版特辑一组常德近年的和中华人民共和国成立前的新旧照片,让我们一起透过这些老照片、新画面,见证常德的历史变迁,感受日新月异的美丽常德。

美丽繁荣的现代常德城。本报通讯员 徐忠诚 摄

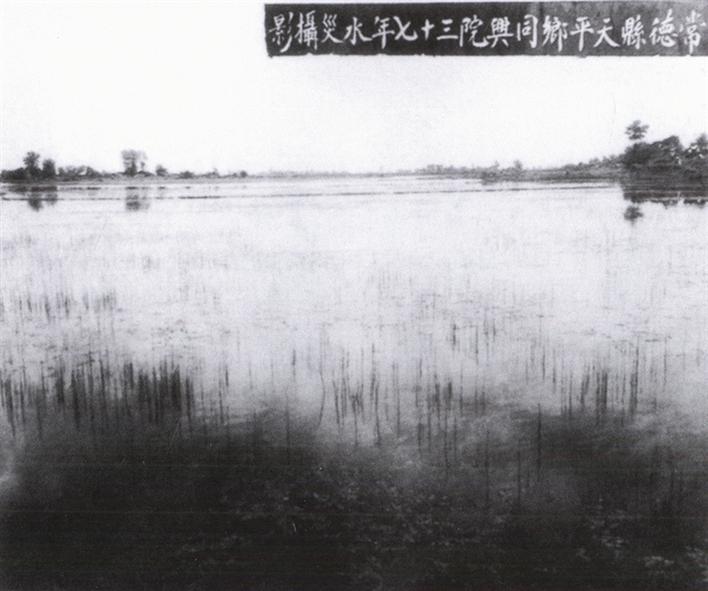

1948年5月—7月,湘、资、沅、澧四水同涨,常德县29乡溃20乡,淹田37.12万亩,受灾民众达30余万人。图为常德县天平乡同兴院水灾情景

1949年7月,沅江之上还没有桥,人民解放军部队涉水进入常德城

中华人民共和国成立前的常德城

中华人民共和国成立前夕,民不聊生,这是沿街乞讨的老人

中华人民共和国成立前夕大西门外北风坡的一角

如今的常德城里,高楼大厦随处可见。常德火车站附近的高楼在夜色灯光的映衬下,尽显繁华。本报记者 刘颂 摄

依托沅江防洪大堤修建的中国常德诗墙,不仅是防洪安全线,还是荟萃诗词、书法、美术精品镌刻于一墙的,弘扬中华传统文化的艺术长卷。本报通讯员 张伟华 摄

现在,在全长不到20公里的常德城区段的沅江河面上,分布着武陵大桥、德山大桥、桃花源大桥、沅水四桥4座大桥和一条过江隧道,极大地促进了江南、江北城区的充分融合和两岸经济的快速发展,更见证着常德向现代化、国际化的大都市阔步迈进。图为落日余晖下的桃花源大桥。本报通讯员 罗兵 摄

2020年3月,市民在白马湖文化公园赏花游玩。本报记者 刘颂 摄

用户登录

还没有账号?

立即注册